| Clicar para ver melhor |

It is quite gratifying to feel guilty if you haven't done anything wrong: how noble! (Hannah Arendt).

Teste

sexta-feira, 30 de setembro de 2011

A NASA homenageia as vítimas do 11 de Setembro

A esquerdalha Cro-Magnon e indignácara inquieta-se

No ProfBlog:

Ganhar nas ruas o que se perdeu nas urnas: o caso da ocupação do Palácio das Laranjeiras

quinta-feira, 29 de setembro de 2011

As melancias

Este outro conta a história do anunciado apocalipse . Atenção que foi realizado em Março de 2007, antes do climategate. Só o climategate permitiu que se viesse a conhecer a globalidade da extensão das marteladas que os dados (de temperatura e outros) sofriam e o comportamento de gang dos cardeais da teoria.

A teoria, entretanto, sofreu uma substancial derrocada*, de tal forma que apenas alguns países da "Europa" e a Austrália continuam a afirmar que acreditam. Já nem o Japão que ouvir falar em prolongar Kyoto. Mas ... já alguém pensou com que cara terá, daqui a algum tempo, que dizer aos alunos que a quase totalidade da teoria estava completamente errada? Por isso um professor deve ser um intelectual (nada de re-engenharias sobre o termo) e não um papagaio. E ... será que isso se virá a conseguir tendo como cartão de visita um representante sindical como o Nogueira?

*

A mais recente, a dos raios cósmicos, já sugerida no filme acima, foi recentemente confirmada.

Islão e sharia

País: Irão

Nome: Yousef Nadarkhani

Crime: Recusa em abjurar o cristianismo

Pena: Morte.

O pastor Nadarkhani é apenas um entre centenas de condenados à morte, no Irão.

Uso aqui o seu caso, para dar uma ideia aos leitores do estatuto dos infiéis e apóstatas, nos países islâmicos, e ajudar a demolir o mito da "tolerância islâmica" e do islamismo como "religião da paz".

O Irão, sublinhe-se, está apenas a aplicar literalmente a lei islâmica, deduzida do Corão e da Sunna.

Há versículos no Corão que são absolutamente claros nesta matéria, e nenhum país cuja lei se fundamente na sharia, pode deixar de os considerar.

O Islão tem regras claras para tratar os fiéis de outras religiões:

1.Os chamados povos do livro (judeus e cristãos), têm três opções: ou se convertem, ou pagam um tributo e vivem sob um estatuto subordinado (denominado "dhimmitude", uma espécie de apartheid), ou morrem.

2.Os fiéis de outras religiões, ou se convertem ou morrem.

3.Os apóstatas (aqueles que abandonam o Islão), ou regressam, ou morrem.

Isto é o que diz a lei, preto no branco e nenhuma das 4 escolas jurídicas do Islão, nem sequer a Hanafi, considerada a mais "moderada", se desvia destes preceitos.

O pastor Nadarkhani foi considerado apóstata por um tribunal islâmico, não porque tenha alguma vez sido muçulmano, mas porque se apurou que na sua ascendência existiram muçulmanos. Assim sendo, não lhe assiste o direito de ser cristão e viver num estatuto de dhimmitude, tendo de abjurar a fé cristã e regressar ao seio do Islão.

Como se recusou a fazê-lo, irá ser executado, a menos que alguma pressão internacional leve o Líder Supremo a conceder-lhe o perdão.

O que é inteiramente legal, segundo a lei islâmica, e éticamente correcto, face aos valores islâmicos.

Para nós, é ilegal e errado.

Ora isto dá uma ideia do brutal choque civilizacional e da radical impossibilidade de integrar o Islão na cultura ocidental, como desejam alguns arautos do multiculturalismo.

A "europa" e os gloriosos malucos das máquinas voadoras

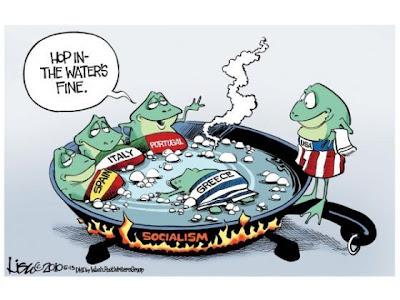

De “avanço” em “avanço”, implementaram sistematicamente e à revelia da população, as mais vitoriosas medidas que cedo se percebeu iriam levar aos Estados Unidos da Europa.

A conversa pouco variava. Em Portugal, Cavaco, na altura Primeiro-ministro, declarava (de memória) que “o povo não se deve meter em assuntos complicados”.

Noutros países, como em Portugal, sempre que um novo “avanço” era anunciado e embrulhado num interminável tratado, tratava-se de afastar a população ou, nos raros casos em que isso se revelava impossível e apesar de vários chumbos, repetiam-se referendos sempre na senda do “avanço” até que a aprovação fosse conseguida. Sempre e sistematicamente, a direcção apontada pelas elites era a da “integração”, ida sem retorno.

Nunca as luminárias pensaram mais que uma vez. Estavam convencidas que para conseguir algo de palpável bastava que se convencessem disso.

A democracia foi sendo, a pouco e pouco, sistematicamente trucidada. As luminárias das cúpulas iam-se “elegendo” umas às outras, sempre pretendendo projectar a vontade do eleitorado na sua própria vontade. A escandaleira culminou na “eleição” (lista única) de um caramelo que se anuncia presidente da “Europa” e de uma flausina que se diz ”ministra dos negócios estrangeiros”. As más línguas atribuíram ao primeiro o cognome de esfregona e à segunda espanador.

Hordas de gente desconhecida e democraticamente incontrolável forem, entretanto, parindo camiões de regulamentação uniformizadora que deixou a “europa” à beira da paralisia. Outras pardas figuras instituíam-se em órgãos controladores que nunca controlaram, de substancial, a ponta de um corno.

As regras foram-se parecendo cada vez mais com enguias. Leituras, re-leituras, interpretações e re-interpretações foram sendo paridas à medida que os tropeções se iam sucedendo. As enguias foram passando a lampreias.

O tempo foi passando e acabámos no disparate em que agora “nos” encontramos. A Grécia, apesar do garantismo de hordas de reguladores internos e externos, martelou zenitalmente as contas e há anos vivia à custa dos “especuladores”. Portugal, idem, a Espanha, idem, e vários outros países, menos endividados mas nem por isso em baixos valores absolutos, foram molhando o pão na teta dos “especuladores”.

Estoirada toda esta palhaçada percebe-se que estão completamente à deriva e que as soluções ao dispor ou são péssimas ou péssimas … mas continuam a falar em mais “europa”.

Os poderes políticos alemães, gente parva, vai acicatando o orgulho nacional da Grécia (pelo menos), como se isso não fosse percepcionado pelos povos restantes países como colonialismo de gente tonta.

É certo que a Grécia tem a dívida em cima da cabeça e que os restantes países não são obrigados a suporta-la ou aos seus encargos. Mas fará algum sentido enxovalhar os gregos? Só gente estúpida o faz. Mas da proposta de ocupação do Ministérios das Finanças grego à outra, mais infame ainda, de se suspender a soberania dos “faltosos” foi um ápice.

Esta gente devia ser corrida à vassourada.

A sustentação política para o presente estado de coisa é inexistente. Nenhuma população se sente politicamente comprometida com o projecto porque … não foi ouvida. Podem continuar a afirmar que não foi ouvida porque … não estaria de acordo. Mas esta afirmação apenas demonstra o grau de parvoeira que habita aqueles melões. Pois claro que não aprovaria e seria o mais acertado pois não nos encontraríamos no ninho de ratos em que nos encontramos.

Dizer que não houve referendos porque a “integração” não seguiria em frente é coisa de gente estúpida. É uma espécie de auto-confirmação da insustentabilidade política do processo.

Mas lá vão continuando, hoje por Durão Barroso, na parvoeira da “integração". Barroso parece rejuvenescido na Aula Magna da Universidade de Lisboa gafanhotando palermices de índole maoista. E a “integração”, e a “união”, e patati-patátá.

Esta gente, medíocre e absolutamente irresponsável, parece-se com os gloriosos malucos das máquinas voadoras tentando pôr todos à porrada convencidos que o prémio será deles.

Que quererão eles? Uma guerra? Várias? Que surjam milícias por aqui e por ali? Movimentos de libertação? Esta gente é estúpida ou faz-se? Quem os mandou parir a “união europeia”? Por alma de quem? Onde está o comprometimento da população? Onde está o real suporte político?

quarta-feira, 28 de setembro de 2011

As "renováveis" e a escravatura

É verdade que as zenatais e ruinosas políticas verdalhas nos vão ainda obrigar a pagar a instalação de sistemas de geração energia de rentabilidade abaixo de cão: eólicas, co-geração, mini-hídricas, fotovoltaicas, etc, etc.

É verdade que para que esses sistemas fossem profusamente instalados e sem bronca imediata na factura de energia eléctrica, as empresas, por instrução governamental e em arrepio da reguladora, não fizeram repercutir na factura os custos associados às socretinas energias deixando o calote para ser pago (com juros a condizer) quando toda a tralha estivesse instalada.

As sociais políticas estão a dar "frutos". Para cobrir os sobre-custos do disparate já pagamos a energia ao dobro do preço normal. Entretanto, estes e uma gigantesca colecção de outros disparates (também a nível da "comunidade europeia"), irão fazer saltar o IVA para o dobro. Logo depois virá um agravamento de (apenas) 10% no custo da electricidade porque também este governo travou a subida que a realidade impõe, lançando mais juros sobre o futuro dos portugueses.

Virá agora a campanha da poupança. O cinto apertará tanto que as pessoas não terão outro remédio que poupar na espessura das cascas de batata e no consumo de electricidade.

O problema é que isso de pouco valerá porque os encargos fixos das EDP com as renováveis são de tal ordem que à medida que o consumo baixar os preços terão que subir. De facto, e a não ser que o governo venha a poder mandar às urtigas a obrigatoriedade da EDP comprar toda a energia que os produtores de energia "renovável" produzem (e atenção que também um ramo da EDP está no negócio), a cada abaixamento de consumo corresponderá um aumento de preços da energia.

Em economia deve haver um nome feio para toda esta parvoeira em que a verdalhada e dirigentes coniventes nos meteram, mas, o único que me ocorre, é o de termos sido vítimas de um gang de vigaristas que aplicaram uma política que resultou, como sempre foi óbvio, num cenário em que a generalidade dos portugueses, já de cinto apertado, tivessem que arcar com a luxuosa vida de uma quantos boys que, naturalmente, defendem de dentes afiados a manutenção da mordomia ... uma pós-moderna forma de escravatura.

terça-feira, 27 de setembro de 2011

segunda-feira, 26 de setembro de 2011

UMA LUZ SOBRE O ESTADO PALESTINO – OU A SOMBRA DE 1967 (2)

4. O legado da guerra

O objetivo de Israel, depois da guerra de 1967, era trocar as terras imprevistamente conquistadas numa guerra imprevista e indesejada pelo reconhecimento político-diplomático e por tratados definitivos de paz.

Apenas Jerusalém Oriental não seria negociada – por uma rara decisão unânime de todo o espectro político israelense, da esquerda aos religiosos.

Gaza e Cisjordânia, e ainda o Golan e o Sinai (conquistado ao Egito), já a partir de agosto de 1967, estavam sobre a mesa de negociações. A mesa, porém, ficou vazia do lado árabe e palestino.

Somente doze anos depois, em 1979, e apenas após mais uma tentativa fracassada de aniquilar Israel – Guerra do Yom Kippur, 1973 –, o Egito aceitaria receber de volta o Sinai ao preço “terrível” de assinar um acordo de paz e de reconhecer diplomaticamente Israel.

No sentido inverso ao que afirma mais um mito, a responsabilidade primária pelo fracasso da implementação da paz na região a partir de 1967 cabe, portanto, aos árabes, incluindo os palestinos.[1]

Enquanto a co-responsabilidade palestina, árabe e muçulmana pelo longo fracasso histórico do processo de paz não for verdadeiramente reconhecida, as atitudes palestina, árabe e muçulmana não mudarão radicalmente.[2] E enquanto não mudarem radicalmente, não haverá paz.

Prova disso é, atualmente, o papel do Hamas e do Hizbolah como agentes da agressão a Israel, patrocinados pelo Irã dos aiatolás e pela Síria do Partido Baath – que pregam ou almejam o fim de Israel –, assim como, nos anos 1960, fazia a OLP patrocinada pelo Egito de Nasser e pela Síria do Partido Baath – que pregavam e almejavam o fim de Israel.

O que tudo isso tem a ver com a atual ida da Autoridade Palestina à ONU? Tudo.

5. A ida à ONU ou à mesa de negociações

Israel não agiu em 1967 como Hitler na Polônia. A ocupação da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, hoje o grande pomo da enorme discórdia, com Gaza em segundo plano (pois lá não há colônias israelenses nem ocupação militar), assim como a subsequente presença israelense, incluindo a construção de colônias, são consequência direta de decisões e ações árabes e palestinas, tanto quanto israelenses. Portanto, os palestinos têm de negociar com Israel, ainda que não gostem das condições, porque têm culpa no cartório da história.

Agir como puras vítimas inocentes, e pretender, como última tentativa de impor fatos consumados a Israel, ir à ONU, não por uma questão moral, mas por uma questão política, em função dos acontecimentos e das responsabilidades históricos compartilhados, que levaram à presente situação, não poderá resolver nada, porque Israel não o aceitará. E não o aceitará porque se julga no direito de fazê-lo. Afinal, Israel deseja negociar os territórios ocupados em junho de 1967 desde... agosto de 1967. Enquanto os palestinos decidiram sentar à mesa somente em 1993 (Acordos de Oslo).

Em primeiro lugar, isso determinou a criação de fatos consumados entre 1967 e 1993, que de repente os palestinos descobriram querer reverter. Em segundo lugar, os palestinos não se mantiveram à mesa a partir de 1993, mas se levantaram em várias ocasiões.

A saída mais espetacular da mesa de negociações foi a de Arafat em 2000, às vésperas da assinatura dos Acordos de Camp David, patrocinados por Clinton, e que abririam as portas para a resolução definitiva do conflito. Em vez disso, sua saída escancarou os portões da primeira intifada – apoiada e estimulada por Arafat, para num grotesco erro de cálculo, tentar conseguir mais algumas concessões israelenses. Além disso, como o próprio Arafat declarou, ele seria morto antes de seu avião pousar de volta, se assinasse os acordos – o “estadista” palestino optou, portanto, pela própria sobrevivência.

O Estado palestino tem de existir e existirá. Mas apenas se e quando os palestinos negociarem desabridamente, a partir de certa honestidade histórica, ou seja, do reconhecimento, na prática de sua atitude política, de que são incontornavelmente co-responsáveis pela situação atual. Situação atual que é o ponto de partida para um possível acordo, não seu ponto de chegada. Tampouco podem ser um ponto de chegada as fronteiras anteriores à guerra de 1967, como os palestinos hoje almejam, tentando, mais uma vez, reverter o relógio da história, da qual foram participantes muito mais ativos do que gostariam de reconhecer.

O mesmo não pode ser dito de alguns analistas sensatos, que não se furtam a reconhecer alguns fatos fundamentais, como este forte defensor da iniciativa palestina:

A única coisa que poderia justificar a defesa das colônias [israelenses], inclusive retrospectivamente, seria sua utilização como arma de negociação, e assim foram concebidas nos anos posteriores à conquista militar de 1967 pelos governos trabalhistas (Lluís Bassets, “Proposta de Abbas na ONU é multilateral e legitimadora”, El País, http://noticias.uol.com.br/midiaglobal/elpais/2011/09/23/analise.jhtm).

Hoje está praticamente esquecido que, nessa guerra, Israel também conquistou ao Egito toda a enorme Península do Sinai, até as margens do canal de Suez. E que construiu no Sinai várias colônias, entre 1967 e 1979. Neste ano, porém, as colônias no Sinai foram não apenas interrompidas, mas desmanteladas. E o Sinai foi devolvido ao Egito. O motivo: a assinatura de um acordo de paz e o mútuo reconhecimento diplomático. As colônias eram uma forma de dizer ao Egito que o tempo estava contra ele: Israel não queria apenas negociar, mas tinha pressa em fazê-lo. Quanto mais demorasse, mais difícil seria. Entre outras coisas, porque fatos criam fatos. Assim, as colônias de negociação dos trabalhistas na Cisjordânia acabariam transformadas pela direita religiosa israelense em colônias de ocupação. Se isso contraria a ideia inicial, por outro lado reforça essa mesma ideia: quanto mais demorasse, mais difícil seria. Obviamente, os trabalhistas de 1967 cometeram um trágico erro de cálculo: não contavam com o trágico erro de cálculo das lideranças palestinas, que ainda levariam décadas para decidir negociar. Tudo se tornou dolorosamente difícil. E não houve um Mandela palestino para, a certa altura (depois de 1993), dizer ao seu povo que era preciso aceitar certos fatos.

No caso da África do Sul, Mandela queimou todo o capital político de uma vida para impor internamente ao Congresso Nacional Africano (CNA) a ideia de que não haveria retaliações, de que os brancos não seriam expropriados e muito menos expulsos, e mesmo, que continuariam ricos. A alternativa era o destruição da economia sul-africana, e provavelmente do país, pela guerra civil. No caso palestino, é preciso aceitar que não haverá a volta às fronteiras de 1967. Que não haverá a volta dos “refugiados de 1948” (a maioria já nascida no exílio) para o território israelense. Que o novo Estado palestino não poderá ser militarizado. Que o controle do Vale do Jordão será compartilhado. Que as principais colônias não serão desmontadas (mas haverá compensações com terras da Galileia, ao norte). Etc. Nada que o desvio pela ONU trará. Portanto, dificilmente trará uma solução negociada, mas aumentará as expectativas dos palestinos sem lhes dar nada em troca. Haverá, portanto, mais frustração e rancor, e menos chances de paz.

[1] O último grande mito envolvendo a Guerra dos Seis Dias é, talvez, o mais surpreendente. Em 1964, sob auspícios da Liga Árabe, foi criada, no Cairo, a Organização para a Libertação da Palestina, vulgo OLP. Mas qual “Palestina” se queria “libertar”, se nem Gaza nem Jerusalém Oriental nem a Cisjordânia tinham então um só soldado ou colono israelense? Resposta: Israel. A OLP foi criada como um braço guerrilheiro e terrorista da luta estratégica dos países árabes visando a aniquilação do Estado israelense (deveria, portanto, chamar-se ODI – Organização para a Destruição de Israel). A criação da OLP (1964) não foi, assim, como o demonstram inquestionavelmente as datas, reação ao “expansionismo agressivo israelense” (1967). Muito ao contrário, a criação da OLP foi uma das causas da guerra de 1967.

[2] Mesmo a existência de refugiados palestinos é, ao fim e ao cabo, responsabilidade dos países árabes: em 1948, enquanto cerca de 750 mil palestinos fugiram do nascente Estado de Israel, cerca de 750 mil judeus fugiram de vários estados árabes tornados hostis; esses refugiados judeus prontamente deixaram de sê-lo para se tornarem cidadãos de Israel, porém medida equivalente foi desde o princípio negada aos palestinos nos diversos países árabes (com exceção da Jordânia).

Solyndra - mais uma hecatombe em empregos verdes

Obama, como por toda a "Europa", tem-se esforçado por enterrar a economia. Tem-se esforçado e tem-no conseguido. Na "Europa", têm-se esforçado e têm-no conseguido.

A economia "europeia" está de rastos como para a lama rapidamente se precipita a dos Estados Unidos. Na "Europa", cada um se esforça para que seja outro a estoirar primeiro. "Europa" e Estados Unidos tentam, cada um para seu lado, ser o último a estoirar.

Estamos a assistir ao canto do cisne da social democracia, do estado social, do intervencionismo estatal.

Um excelente exemplo da ruína que as políticas intervencionistas do estado na economia é-nos dado pelo preço da energia em Portugal. Já pagamos , pela energia, o dobro do que deveríamos pagar por causa do sobre-custo das energia "renováveis". Brevemente pagaremos o triplo. Prometia-se independência relativamente ao petróleo pois não seria necessário pagar por ele. Estamos a pagar o dobro ... para pagar o investimento nas renováveis e quando se acabar de pagar as renováveis estarão no seu fim de vida. Na penúria, como estamos, se tivéssemos que pagar petróleo teríamos de desembolsar apenas metade. Mas é uma despesa especial, é "verde".

Obama gastou mais de 500 milhões de dólares a financiar uma empresa "verde" falida, a Solyndra. Gastou o dinheiro e ela entrou definitivamente em falência. Anunciava Obama, “a brighter and more prosperous future.”

O ocidente tem sido ultimamente bafejado por líderes brilhantes, autênticos buracos negros.

domingo, 25 de setembro de 2011

O inferno à nossa porta

Pena é que miríades de especialistas em educação inclusiva que nas caixas de comentário aqui do FI (olha, versejei) faziam emboscadas, façam notar a sua ausência. Seriam tempo de confirmar as zenitais teorias pela realidade.

UMA LUZ SOBRE O ESTADO PALESTINO – OU A SOMBRA DE 1967 (1)

1. Guerra de aniquilação

“Soldados! 300 mil combatentes do Exército do Povo estão com vocês na batalha, e atrás deles 100 milhões de árabes. A nata de nossas tropas está à frente. Ataquem os assentamentos do inimigo, transformem-nos em poeira, pavimentem as estradas árabes com os crânios dos judeus. Ataquem sem piedade” [ministro da Defesa sírio em exortação às suas tropas].

“A guerra só terminará com a destruição de Israel” [governo sírio].

“Já é tempo [...] de tomar a iniciativa de destruir a presença sionista na terra árabe” (Hafez al-Assad, ditador sírio).

“Quando as hostilidades começarem”, calculava [o coronel Mustafá] Tlas [comandante da frente central], “a Síria e o Egito poderão destruir Israel em, no máximo, quatro dias”.

“Eu acreditava que [...] atacaríamos primeiro e destruiríamos Israel em questão de horas. Eu tinha muitas ideias sobre o que fazer com Israel depois de conquistado e eliminado” [general Amin Tantawi, comandante da 4ª Divisão egípcia].

[O marechal Amer, chefe das forças armadas egípcias] expressou numa conversa telefônica com Ahmad Shuqayri [líder da OLP] a esperança de que “logo poderemos tomar a iniciativa e nos livrarmos para sempre de Israel”.

“Destruiremos Israel e seus habitantes, e quanto aos sobreviventes – se houver algum – os navios estarão prontos para deportá-los” [Ahmad Shuqayri].

O primeiro-ministro argelino, Houari Boumedienne, declarou: “A liberdade da pátria será completada com a destruição da entidade sionista”.

O ministro do Exterior do Iêmen, Salam: “Queremos a guerra. A guerra é a única forma de resolver o problema de Israel”.

As forças jordanianas devem “destruir todos os edifícios e matar todas as pessoas que estiverem” nessas áreas, incluindo civis [israelenses].

Todas essas declarações de altas autoridades árabes (e palestinas), feitas nas semanas que antecederam o início da Guerra dos Seis Dias, estão obviamente documentadas (Michael B. Oren, Seis dias de guerra – junho de 1967 e a formação do moderno Oriente Médio, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2001, pp. 92, 108, 129, 169, 202, 203, 205, 349, idem, ibidem). Mas a obviedade para por aí. Pois não se imagina que altas autoridades políticas e militares, e de vários países, possam pretender, planejar e tentar empreender, na segunda metade do século XX, a aniquilação de um país e o extermínio de sua população. Outra coisa não óbvia: não é possível compreender a presente situação do conflito israelense-palestino, incluindo a atual tentativa de se fazer reconhecer um Estado palestino pela ONU, sem compreender a guerra de 1967.

2. Reconhecendo o Estado palestino na ONU

A Autoridade Palestina (AP), que é na prática a OLP (Organização para a Libertação da Palestina), que é na prática o Fatah (seu grupo dominante), decidiu submeter à ONU um pedido para que o Estado palestino seja reconhecido pela entidade (hoje, apenas a própria OLP tem ali status de observador). As esquerdas apóiam, Hugo Chávez apóia, a África apóia, metade da Europa apóia, o Brasil apóia. Os EUA, Israel e eu não apoiamos.

Não porque um Estado palestino não deva existir. É necessário, além de inevitável, que ele exista. E Israel tem todo interesse nisso. Pois sem um Estado palestino, Israel não apenas não terá paz como ainda corre o risco de no futuro ver a população da Cisjordânia pleitear a cidadania – israelense. Israel teria, então, uma maioria árabe.

Se Israel tem todo interesse na criação de um Estado palestino, a ONU foi a primeira a saber da necessidade de decretar sua existência: ela o sabe há mais de meio século, quando, em 29 de novembro de 1947, votou pela divisão da então colônia da Palestina Britânica em dois estados, “um judeu e um árabe” (Resolução 181).

O “Estado judeu” seria declarado no local já em maio de 1948, chamando-se desde então Israel. Mas o “Estado árabe” não o seria.

O motivo foi, simplesmente, que os árabes da Palestina Britânica, com o apoio dos demais árabes da região, não aceitaram a partilha, pretendendo que toda a Palestina Britânica se tornasse um Estado árabe, contra a vontade expressa da expressiva minoria judaica (30% da população). Como essa minoria possuía organizações protoestatais, como a Agência Judaica e a milícia Haganá, entre outras, a criação de uma Grande Palestina árabe na ex-colônia britânica teria resultado no início imediato de uma selvagem guerra civil. Em vez disso, houve uma guerra iniciada na manhã seguinte (15 de maio de 1948) à declaração de independência de Israel (14 de maio), opondo o Haganá ao avanço da Legião Árabe (integrada por árabes locais reforçados por egípcios, sírios, libaneses e jordanianos, entre outros). O Haganá venceu, a Legião Árabe perdeu, Israel sobreviveu à primeira tentativa de sua destruição e os árabes locais começaram a se preparar para a segunda tentativa (que afinal aconteceria em 1967, sob a liderança do Egito de Nasser), em vez de começar a construir seu Estado. Eis o resumo da ópera.

Eis também o motivo de os mesmos palestinos terem de, em setembro de 2011, voltar à ONU, depois de tardiamente decidirem criar seu Estado, desistindo portanto de tentar antes destruir o Estado de Israel (e inda que isso não valha para todos os palestinos: o grupo terrorista Hamas, que governa a Faixa de Gaza, segue se recusando a aceitar sua existência).

O problema, agora, é que desde a primeira intervenção da ONU nesse sentido, em 1947, aconteceram certas coisas.

As principais foram as guerras de 1948, 1967 e 1973 – esta, a terceira e derradeira tentativa árabe de destruir belicamente Israel, com sua invasão simultânea a partir do Egito (sudeste) e da Síria (noroeste).

Se a guerra de 1948 foi a primeira e a de 1973, a última (depois da terceira derrota militar seguida, os palestinos passaram a usar o terror como arma principal), a de 1967 foi a mais determinante.

Em 1967, Israel conquistou a Faixa de Gaza – sob domínio egípcio entre 1948 e 1967 –, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental – sob domínio jordaniano no mesmo período (daí não ter sido Israel que impediu a criação do Estado palestino entre 1948 e 1967).

3. Guerra dos Seis Dias: a batalha pela história

A história não é jamais unívoca e transparente, mas, ainda assim, há fatos inequívocos. A Alemanha agrediu a Polônia em 1939 – a afirmação de que a Polônia tenha agredido a Alemanha seria simplesmente uma mentira. Também é simplesmente mentira, depois transformada em mito, a afirmação de que Israel foi responsável pela guerra de 1967 – por ter maquiavélicos planos expansionistas-sionistas envolvendo Gaza, Jerusalém Oriental e Cisjordânia. Nem Israel foi minimamente responsável pela guerra, nem havia quaisquer planos para esses territórios.

A guerra foi provocada primariamente pelo Egito – segundo as próprias autoridades egípcias:

Afirmo que a liderança política do Egito convocou Israel à guerra. Ela claramente provocou Israel, obrigando-o a um confronto (Salah al-Hadidi, presidente do tribunal, no julgamento dos oficiais tidos como responsáveis pela derrota egípcia) (opus cit., p. 368).

Em maio de 1967, o Egito, agindo unilateralmente e sem outro motivo além de seu próprio desejo de aniquilar Israel, expulsou as forças de paz da ONU do Sinai (UNEF), remilitarizou a península e fechou o Estreito de Tiran, cercando a cidade portuária israelense de Eilat. Ao mesmo tempo, convocava os demais países árabes para um pacto militar visando uma guerra com Israel. Uma guerra – as declarações acima não deixam qualquer margem para dúvida – de aniquilação.

Isso quanto à causa e à natureza da guerra de 1967. Quanto aos territórios palestinos conquistados no seu transcorrer, o que os documentos políticos e militares israelenses demonstram de forma não-ambígua é que não somente não havia plano expansionista algum, como sequer havia a disposição de entrar nesses territórios, então sob domínio egípcio – Gaza – e jordaniano – Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

Especificamente quanto aos dois últimos, depois de responder ao fogo de artilharia iniciado pela Jordânia contra alvos civis

O general Moshe Dayan, então ministro da Defesa, defende a ideia de cercar a cidade, sem tomá-la (outros levantariam questões semelhantes sobre as cidades da Cisjordânia). O ministério e o comando militar israelenses não sabem a princípio o que fazer, o que se deve fazer, o que se pode fazer, o que se quer fazer.

No final [de longas e infrutíferas discussões], os ministros concordaram que não concordavam, aceitando a fórmula de compromisso proposta [por Levi] Eshkol [o primeiro-ministro]: “Em vista da situação criada em Jerusalém pelo bombardeio jordaniano, e depois do envio de advertências a[o rei] Hussein, talvez tenha sido criada a oportunidade de capturar a Cidade Velha”. A tarefa imediata, no entanto, era silenciar os canhões jordanianos (p. 255).

O caso mais espetacular, no entanto, é o das colinas de Golan. Como em relação a Jerusalém Oriental, Moshe Dayan a princípio nega, repetidamente, o pedido do comandante da frente norte para invadir as colinas, apesar dos ataques da artilharia síria, argumentando que a guerra é com o Egito. Apenas no último dia de hostilidades, sob pressão direta da população da Galileia (norte de Israel), cujos representantes invadem uma reunião do gabinete questionando se não fazem jus, como os demais cidadãos de Israel, à proteção das Forças de Defesa, é que Dayan ordena o avanço sobre Golan, sem que, porém, qualquer decisão tenha sido tomada sobre o objetivo desse avanço, além da destruição da artilharia síria (pp. 350-61).

Outro mito que não resiste de pé diz respeito ao sionismo em si, acusado de ter um viés racista quando, neste caso, o racismo está documentada e francamente do lado árabe.

A cidade [do Cairo] estava enfeitada com cartazes sinistros que representavam soldados árabes atirando, esmagando, estrangulando e trucidando judeus barbados e de nariz adunco (p. 123).

[Houve então a] revelação de que a Jordânia [nos anos anteriores a 1967, quando dominou a área] destruíra as sinagogas da Cidade Velha, e pavimentara ruas, e até latrinas, com lápides judias do [cemitério do] Monte das Oliveiras (p. 364).

Tal infâmia, tal ignomínia, tal negação de toda dignidade humana aos judeus como um todo, ao não poupar sequer seus mortos, em primeiro lugar, não encontra justificativa racional em nenhum ato do Estado ou dos governos de Israel, e em segundo lugar, só tem paralelo, na história recente, na Alemanha nazista.

A verdade é que as questões geopolíticas envolvendo Israel e os palestinos há muito degeneraram, do lado palestino, árabe e muçulmano, em aberto e profundo racismo, em que as “massas” alimentam os governos, os governos alimentam as “massas”, e o clero muçulmano alimenta ambos (“Destruiremos Israel e seus habitantes”; “Pavimentem as estradas árabes com os crânios dos judeus, ataquem sem piedade”). Os que inculpam Israel por todos os males do mundo, e de uma forma ou de outra questionam o direito do país de existir (mito maior e razão de ser dos demais), são cúmplices voluntários ou involuntários desse racismo.

Racismo tóxico e virulento, que ao lado de questões geopolíticas não redundou em sua consequência lógica, a aniquilação do país e o massacre de sua população, apenas porque Israel, em 1967, depois da expulsão dos observadores da ONU por Nasser, depois de cercado pelo leste, pelo oeste, pelo norte e pelo sul por exércitos árabes, depois de amputado de sua saída para o mar Vermelho pelo fechamento do Estreito de Tiran (um ato de guerra em si), depois de ver o “moderado” Hussein voar da Jordânia ao Cairo e formalizar um pacto militar com Nasser, depois de esperar durante semanas alguma ação internacional que interrompesse o deslocamento e a preparação das tropas árabes e o bombardeio verbal pedindo a aniquilação do país, contando apenas com seus próprios meios, atacou para rechaçar a ameaça funesta, e felizmente venceu. A história não precisava de um segundo Holocausto.

Mais um mito a ser destruído, ligado ao mesmo tempo ao anterior e ao seguinte, diz então respeito à simbiose histórica entre o sionismo e o “imperialismo” americano. Israel não contou com uma só bala de fabricação norte-americana em 1967, pelo simples fato de que, até então, os EUA, para não melindrar os árabes e seu farto petróleo, sistematicamente se recusavam a fornecer qualquer armamento para Israel – que lutou com armas francesas, incluindo os aviões, compradas no início da década. Israel, além disso, foi submetido a um completo embargo armamentista durante a guerra e logo depois – enquanto os russos armavam os exércitos árabes avidamente. Nas últimas ações israelenses, no Golan, parte das tropas usava armamento russo capturado aos egípcios no Sinai (os EUA começariam a mudar sua postura em função dos próprios fatos da guerra de 1967).

O próximo mito a cair por terra afirma que o conflito do Oriente Médio sempre foi assimétrico por contrapor a força agressiva israelense à fraqueza agredida árabe. Um marciano teria imensa dificuldade de compreender que um país que possuía, à época,

Convergiam para o Sinai contingentes militares de países [como] Marrocos, Líbia, Arábia Saudita [e] Tunísia. [A] Síria [concordou] em enviar uma brigada para lutar ao lado dos iraquianos na Jordânia. Combinados, os exércitos árabes tinham 900 aviões de combate, mais de cinco mil tanques e meio milhão de homens. Acrescente-se a isto um imenso poder político (p. 205).

Israel venceu a guerra principalmente por ter atacado primeiro (e destruído a força aérea egípcia). Houve, porém, tempo suficiente para o Egito fazer o primeiro ataque – o que somente não aconteceu por receio político de Nasser. Este esperava na fronteira – tentando forçar um primeiro tiro israelense para só então lançar maciçamente suas forças (afirmar a posteriori, como muitos fazem, que os árabes não tinham chance de vencer, isto é, que Israel estava “destinado” a vencer a priori, não é um mito, é pura estupidez; mesmo porque, grande parte da vitória se deveu não aos seus méritos, mas aos erros dos árabes).

A Guerra dos Seis Dias deixou um legado ainda hoje irresolvido.

(cont.)

sábado, 24 de setembro de 2011

José Niza (1938-2011)

José Niza foi por diversas vezes quadro dirigente da RTP e nela foi, como Saramago o tinha sido no Diário de Notícias, uma bruxa.

Sempre que o Partido Socialista ganhava eleições José Niza era nomeado para os quadros da RTP e de lá se entretinha a fazer a vida negra a quem ele achava não estar embuido no 'espírito' que era o dele.

quinta-feira, 22 de setembro de 2011

O Hamas nas palavras do filho do líder

Este é o filho do líder do Hamas na Judeia e Samaria.

Nem tudo o que não luz não é oiro

E a boa faceta é a de servir de vacina. Imagine-se a regionalização com metade das regiões a esburacar como a Madeira.

... E, já agora, e da descentralização? Que se descentralizou? Descentralizou-se o controlo dos gastos. Ao fim de todo este tempo e o estado ainda não consegue apurar quantas pessoas trabalham para ele nem quem gasta ou o compromete e com quê.

Obama em dois tons

O discurso de Obama na ONU teve duas partes distintas:

-

Writer: DON MCLEAN In someone's hand there is a land, where I must surely go, where she is, to learn what she must know, when she gi...

-

Como habitante da Holanda esta temática interessa-me particularmente , como devem compreender. Por essa razão dei-me ao trabalho de traduzir...